研究室の近況報告

2024年度211勉強会の様子を公開いたしました。

2月に行われた211勉強会の様子を公開いたしました.

2024年度金沢城スタディツアーの様子を公開いたしました。

11月4日に行われた金沢城スタディツアーの様子を公開いたしました.

大阪・釜ヶ崎地域訪問 (2024/8/15)

近現代史ゼミ(担当教員:能川泰治)では、数年前までは夏休みの特別企画として大阪の釜ヶ崎地域訪問を実施してきましたが、コロナ禍をきっかけに長らく中断していました。しかし、昨年の2023年度から大学院の異分野探査という授業が導入されたのをきっかけに、この授業の取り組みとして夏休みの釜ヶ崎訪問を再開することとしました。昨年度は台風のために実施することができませんでしたが、今年は履修登録者以外にも参加者を得ることができ、日本史学研究室の卒業生も含めた5名が参加しました。具体的には、8月15日に釜ヶ崎講座が毎年開催している釜ヶ崎スタディツアーに参加し、水野阿修羅さんの案内で約3時間かけて現地を見学し、その後は場所を変えて質疑応答を実施していただきました。

炎天下での現地見学はなかなか厳しいものがあり、途中で急な豪雨に見舞われるという想定外の事態にも見舞われましたが、かつて日雇労働者が集住する街として知られた釜ヶ崎の変わり行く様子をリアルに実感することができたように思います。以下に、参加者の感想を掲載します。末尾になりましたが、釜ヶ崎講座のみなさんと水野阿修羅さんには、心から御礼申し上げます。(能川泰治)

私は大阪に二年間住んでいましたが、西成区には一度も行ったことがありません。暴力団がいるとか、危険な街だとか、入ってはいけないなどの噂をよく耳にしていました。もともとこの街に用事がなかった上に、そのような噂の影響で、この街にますます近づきたくないと思うようになりました。しかし、「百聞は一見に如かず」とも言いますし、実際に現地に行かなければ、噂だけでその街の実情を把握することはできないと思いました。今回の異分野研究探査の釜ヶ崎見学会は、この街を知る良いチャンスだと思いました。

能川先生が事前に読ませてくださった資料を通じて、釜ヶ崎について大体の情報を把握しました。これまで私が抱いていた西成区のイメージとはかなり異なっており、ますますこの街に興味が湧いてきました。今回の案内人である水野阿修羅さんの以前の聞き取り記録も読みました。彼は若い頃、多くの学生運動に参加しており、人生経験が非常に豊富な方だと思います。ちなみに、彼の語った経歴を通じて、釜ヶ崎のことだけでなく、昔の日本についても大変勉強になりました。

炎天下の中で3時間ほど歩くのは容易なことではありません。二十代の私もそうですし、案内人の水野さんも既に七十代で、まるで命をかけて参加者たちに釜ヶ崎という街を紹介してくれました。彼がどれほどこの街の歴史を若い世代に伝えたいという強い気持ちを持っているのかが、私にもしっかりと伝わってきました。

正直に言えば、集合場所に向かう前に、私は地下鉄から地上に出て、地面にゴミが散乱しているのを見て、新宿の歌舞伎町のような場所より汚い環境だという第一印象を持ちました。ツアーの最初では、この街で最も印象に残ったのは、求人情報の多さです。たくさんの銀行口座を持てない人々がこの街に集まり、日雇いの仕事で生計を立てていますから、求人情報がこの街の至る所に溢れています。路上に停まっている車は、実は滋賀県の手配師のものだと聞きました。あるお店の日よけテントには「コインロッカー」と書かれていますが、水野さんの説明によると、実際には名古屋の求人情報屋だそうです。ビルに貼られている大きな求人広告もあり、水野さんによると、その会社はもともと暴力団に属していましたが、現在は足を洗って一般企業になったそうです。求人情報のほか、外国人のお店も多くあります。ネパールやベトナムのお店が十軒以上あるそうです。商店街にも中華系のスナックが多く営業しています。そして、水野さんの紹介により、ある店は最近まで中国のお店だったのに、いつの間にかネパールのお店に変わっていたことで、この街の変化の激しさも分かりました。

途中、釜ヶ崎芸術大学というカフェで休憩を取りました。そこで同席した参加者の話によると、西成暴動というものが昔よくあったそうです。しかし、つい最近のものは、警察官が野宿者に粗末な扱いをしたため、不満を持った人々が反抗したものでした。そのような行為がどの新聞でも「暴動」として報じられました。しかし、少し複雑な話になりますが、そのような反抗行為は本当に「暴動」と言えるのでしょうか?

ツアーの後半に突然大雨が降ったため、参加者全員が三角公園で開催されていた夏祭りの屋台で少し雨宿りをしました。ステージで歌っている人は、雨音や雷鳴にも負けず、自分たちの信念を叫ぶように一生懸命歌っていました。ステージの背景には「基地阻止」や「原発廃止」などと赤い字で大きく書かれていました。私は日本に来てからいろいろな夏祭りに参加したことがありますが、夏祭りでこのように政治的立場を堂々と表現するのは初めて見ました。実行委員のおじさんやおばさんたちも優しかったです。この夏祭りで、釜ヶ崎の住民たちの人間性を強く感じました。

この街に集まっている人たちはおそらく豊かな生活を送ってはいませんが、彼らの言葉や目つきから、釜ヶ崎の未来への熱い思いを感じました。もし、誰かと大阪の西成区について話す機会があれば、今回の釜ヶ崎での経験を彼らに伝え、微力でもこの街に対する世間の偏見を改善できればと思います。

(金沢大学大学院自然科学研究科 朱昱/ZHU YU)

第2回戦争体験継承セミナーを開催しました。

7月に開催された第2回戦争体験継承セミナーのニュースレターを発行しました。

「いしかわ史料ネット」によるレスキュー史料整理に参加しました。

8月29日に行われたレスキュー史料整理に、研究室からは5名が参加し、のべ17名という大人数での整理となりました。

整理した史料は、石川県珠洲市蛸島のD家文書であり、現在石川県立歴史博物館で保管されています。文書の内訳としては、漁業や金融関係のものが多く、中には手紙なども含まれていました。

古文書の量が多いことや、読めないくずし字が時々あるなど、整理は簡単ではありませんでしたが、こうした整理を通してその時代に生きた人たちの生活の一部を垣間見ることができた非常に貴重な経験でした。

今後の整理にも積極的に参加していきたいと考えております。

人文学類3年 宮本千冬

「いしかわ史料ネット」による歴史史料レスキューに参加しました。

8月28日に珠洲市三崎町で行われた文化財レスキューに、研究室の学生・院生3名が参加しました。台風の接近による悪天候が懸念されていましたが、一度も雨に降られること無く、古文書・屛風などの文化財を搬出することができました。

これからも貴重な地域資料を次世代に受けついでいくために尽力していきたいと思います。

人間社会環境研究科 博士前期課程 原田樹

「いしかわ史料ネット」による歴史資料レスキューに参加しました。

7月13日に行われた、志賀町の製薬業を営んでいた旧家での文化財レスキューに研究室から5名が参加しました。日記などの古文書の他に、漆器や屏風などの文化財を搬出しました。炎天下のなか大変な作業でしたが、たくさんの史料にふれることができ、貴重な経験になりました。

今後も、被災した歴史資料を少しでも保全・継承できるように取り組んでいきます。

人文学類4年 橋本成矢

被災資料の情報、レスキューのご要望は、いしかわ史料ネット(ishikawashiryonet@googlegroups.com)か上田長生研究室(h-ueda@staff.kanazawa-u.ac.jp)にお寄せ下さい。

↑史料が所蔵された蔵の様子

↑搬出した史料を梱包する様子

「いしかわ歴史資料保全ネットワーク(いしかわ史料ネット)」による歴史資料レスキュー

能登半島地震を受けて、3月に立ち上げられた「いしかわ歴史資料保全ネットワーク(いしかわ史料ネット)」による歴史資料レスキューに、日本史学研究室の学生・大学院生も参加しています。いしかわ史料ネットは、金沢学院大学文学の本多俊彦教授が代表を務め、上田長生研究室に事務局を置いています。これまで学生・大学院生が参加したレスキューは、

3月30日 能登町鵜川

4月20日 輪島市町野町

5月25日 能登町宇出津山分

6月1日 七尾市塗師町

6月6日 能登町久里川尻

です。国立文化財機構・文化財防災センターとも協力しつつ、近世から近現代の古文書や、書画・漆器・焼物類などをレスキューして、安全な場所に一時保管しています。

今後も、被災した歴史資料を少しでも保全・継承できるように取り組んでいきます。

被災資料の情報、レスキューのご要望は、いしかわ史料ネット(ishikawashiryonet@googlegroups.com)か上田長生研究室(h-ueda@staff.kanazawa-u.ac.jp)にお寄せ下さい。

上田長生

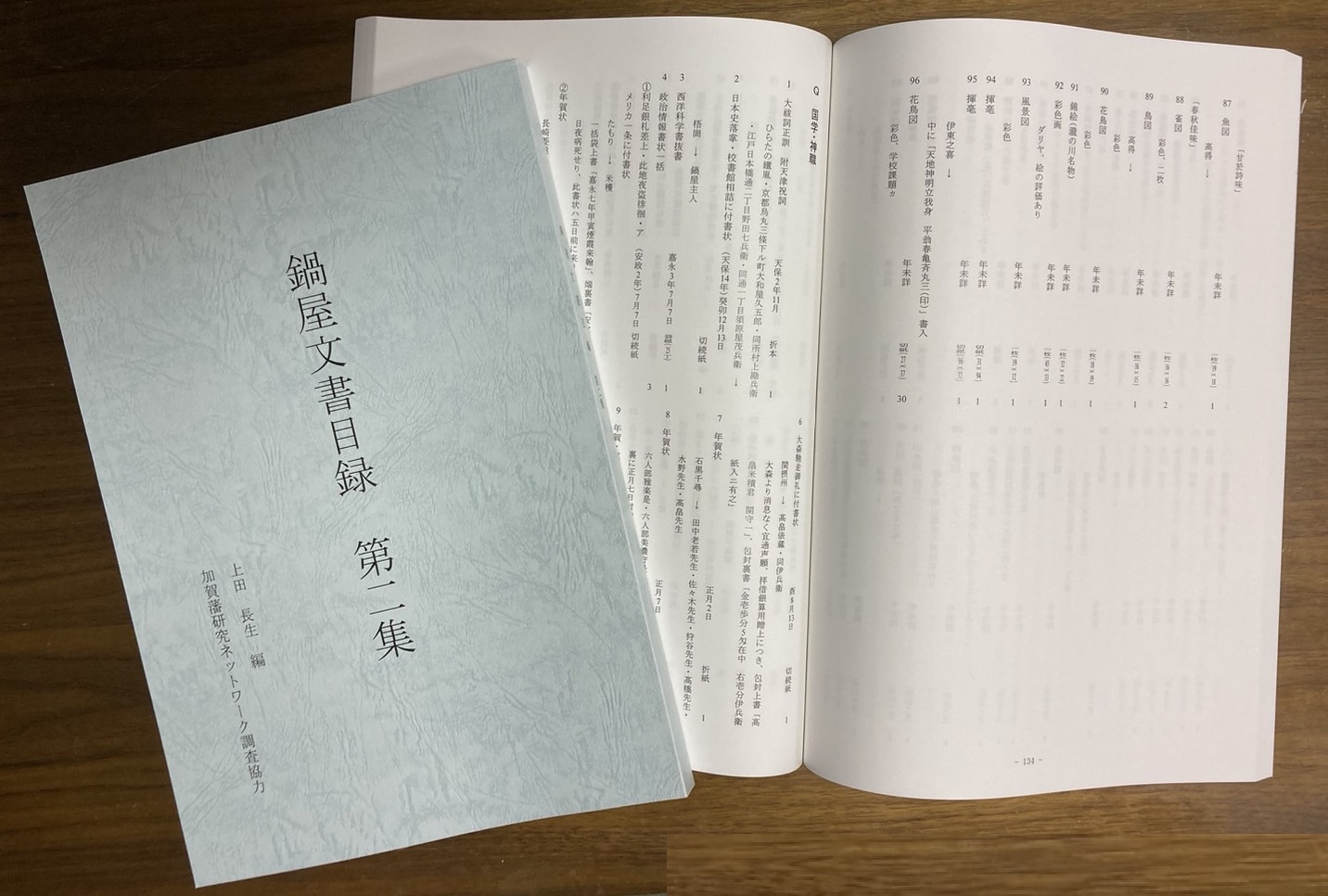

『鍋屋文書目録 第二集』の刊行

2月29日に、上田長生編・加賀藩研究ネットワーク調査協力『鍋屋文書目録 第二集』を刊行しました。鍋屋髙畠家は、江戸時代に金沢袋町で蔵宿(加賀藩の給人米を保管・換金)を務めました。

今回の目録では、近世から近現代の冠婚葬祭・文化関係の文書や、近代の経営関係文書を掲載しています。8代髙畠米積は、国学の学びから明治維新後には金沢周辺の神社の神職や教導職を務めたため、神道説教関係の文書も多く含まれます。また、幕末以降の髙畠家の写真も目録を掲載しています。

鍋屋文書の整理にあたっては、日本史学研究室の多くの学生・院生の皆さんの協力を得ました。今後、金沢市立玉川図書館近世史料館で準備が整い次第、公開される予定です。

目録をご希望の方は、上田長生研究室(h-ueda@staff.kanazawa-u.ac.jp)までお問い合わせ下さい。

上田長生

『かたりべ』特別編集号(富山大空襲を語り継ぐ会聞き取り記録)完成

『かたりべ』特別編集号が刊行されました。

近代ゼミでは、戦争を体験された方々のお話を記録としてまとめる活動を行ってきました。今回の『かたりべ』では、富山大空襲を語り継ぐ会の佐藤進さんと川原佐知子さんへの聞き取りと「若い世代の戦争体験の継承」に関する議論の内容が収録されています。空襲を体験された進さんの語りだけでなく、佐知子さんを含め非体験者による戦争体験の継承の取り組みにも焦点をあてた内容となっています。

聞き取りを通して、進さんの戦争をしてはいけないという強い想いや加害と被害の正しい歴史を語り継いでほしいという願い、そしてそれらとともに戦争体験を継承しようとする佐知子さんの葛藤を感じました。どのように次の世代に伝えていくのか、自分はなにができるのかを問いかけられていると感じます。

戦争の実態だけでなく、戦争を知らない世代への継承の問題やそれに向き合う人々の様々な葛藤を知り、自分事として考えていくためにもぜひ一度ご覧ください。

岩佐 帆花(2024年卒)

2023年度211勉強会の様子を公開いたしました。

2月に行われた211勉強会の様子を公開いたしました.

2023年度金沢城スタディツアーの様子を公開いたしました。

10月30日に行われた金沢城スタディツアーの様子を公開いたしました.

戦争体験継承セミナーを開催しました。

7月に開催された戦争体験継承セミナーのニュースレターを発行しました。

『かたりべ』特別編集号(北陸満友会聞き取り記録)完成

私たち近代ゼミでは、戦争を体験された方にお話しを伺い、記録として残すという活動を行ってきました。今回、その活動の集大成として『かたりべ』特別編集号を発刊します。今回の『かたりべ』では、北陸満友会で語り継ぎ活動をされている麻井紅仁子さんと宮岸清衛さんにお話を伺いました。

紅仁子さんの聞き取り調査では、物語によって戦争体験を私たち若い世代に伝え、それを広めていってほしいという強い想いがあると語られていました。満洲における悲惨な出来事・理不尽さが紅仁子さんを突き動かしているのであり、少しでもこれらのことを私たちに知ってもらいたいという強い想いを感じ取ることができました。清衛さんの聞き取り調査では、清衛さんが描かれた多くのイラストが使われており、中には子どもの凍った死体が山積みになった台車という衝撃的なイラストもありました。このような体験をされた清衛さんが、多くの日本人が満洲でも戦争があったということを知らない、ということを問題視しており、日本人が満洲でどのような目に遭ったのかを知ってほしいという強い想いを感じ取ることができました。

この『かたりべ』特別編集号では、戦争体験をどのように継承し、つないでいくのかということを問いかけてきました。生の声を通して、戦争の実態がどのようなものであったのかということを知るためにも、是非一度ご覧ください。

(人文学類4年生 萩野喜登)

平瀬直樹先生退職記念行事の様子を公開いたしました。

3月に行われた平瀬直樹先生退職記念行事の様子を公開いたしました.

2022年度211勉強会の様子を公開いたしました。

2月に行われた211勉強会の様子を公開いたしました.

2022年度金沢城スタディツアーの様子を公開いたしました。

10月に行われたスタディツアーの様子を公開いたしました.

2021年度211勉強会の様子を公開いたしました。

2月に行われた211勉強会の様子を公開いたしました.

2020年度211勉強会の様子を公開いたしました。

2月に行われた211勉強会の様子を公開いたしました.

2019年度211勉強会の様子を公開いたしました。

2月に行われた211勉強会の様子を公開いたしました.

『かたりべ』第九集完成

私たち近代ゼミは大学3年、4年の2年間を通じて、戦争を体験された方にお話を伺い、それを書き起こしてまとめる活動を行ってきました。その集大成が今回発刊した『かたりべ』第九集です。今回のかたりべは「一農民の戦争体験を語り継ぐ」という副題の元、一農民として戦争にかり出された山本武氏の戦争体験を聞いて育ったご子息の体験談という、本人のみの戦争体験のみではなく、より広範な戦争体験に焦点を当てた内容となっています。

今回の聞き取り調査においては、実際に戦争を体験した山本武氏のご子息にお話を伺いました。そして聞き取り調査を通じて、ご子息たちの父を尊敬していたが故に、父の凄惨な体験と二度と戦争をしてはならないという信念を継承し伝えようとする強い想いを感じることができました。この『かたりべ』第九集では、そうした想いと戦争体験をどのように受け止め何をすべきかという私たちへの問いかけが行われています。これからのことを考えるための一助として、是非読んでみて下さいませ。

神部滉陽(2020年卒)

金沢城スタディツアーの様子を公開いたしました。

10月に行われたスタディツアーの様子を公開いたしました.

平和町・野田山スタディツアー+金沢城スタディツアーの様子を公開いたしました。

10月に行われたスタディツアーの様子を公開いたしました.

2019年度金大祭講演会の様子を公開いたしました。

10月に行われた講演会の様子を公開いたしました.

2018年度211勉強会の様子を公開いたしました。

2月に行われた211勉強会の様子を公開いたしました.

2018年度金大祭講演会の様子を公開いたしました。

10月に行われた講演会の様子を公開いたしました.

『かたりべ』第七集・第八集完成

近現代ゼミではほぼ毎年、ゼミの一環として戦争を体験してきた人々に実際にお話を伺い、それをまとめる活動をしてきました。こうして出されるのが『かたりべ』です。今回は第七集と第八集の二冊を刊行しました。第七集では、「女たちの戦中・戦後(2)」というタイトルをつけ、二回目になりますが女性の視点から語られる戦争体験がまとめられています。第八集では、「戦後七〇周年を迎えて」ということで、戦争の悲惨さや、命の尊さ、重さを改めて考えさせる内容となっています。

私は、今回のかたりべにおいて、第七集では上杉香代子さん、第八集では松浦謙次さんの聞き取り調査に参加させていただきました。お二人とも自身の過去を振り返り、時には声を張り上げ怒りを露わにし、時には仲間や家族を思い出し涙する場面もありました。方言交じりで戦争に対する思いを吐露してくださった方もいます。この本の中には、こうした感情も全て文字に起こし、つらい過去を思い出し、語ってくれた方々の心情を読者により具体的に伝わるように編集してあります。ぜひ、手に取って読んでみてください。

渡邉瑞萌

2017年度211勉強会の様子を公開いたしました。

2月に行われた211勉強会の様子を公開いたしました.

聞き取り記録『かたりべ』ダイジェスト版のページを開設いたしました。

『かたりべ』ダイジェスト版第1回を公開いたしました.

教員紹介を更新いたしました。

教員紹介のデータを更新いたしました.

松代大本営見学ツアーの様子を公開いたしました。

11月に行われた松代大本営見学ツアーの様子を公開いたしました.

金大祭講演会の様子を公開いたしました.

10月に行われた講演会の様子を公開いたしました.

平和町・野田山スタディツアー+金沢城スタディツアーの様子を公開いたしました.

10月に行われた平和町・野田山スタディツアー+金沢城スタディツアーの様子を公開いたしました.

2017年度釜ヶ崎地域訪問の様子を公開いたしました.

8月に行われた釜ヶ崎地域訪問の様子を公開いたしました.

『鍋屋文書目録』刊行

『鍋屋文書目録』(第7回北陸銀行若手研究者助成金調査報告書、研究代表者:上田長生、調査協力:加賀藩研究ネットワーク)が、2016年3 月に刊行されました。調査には、加賀藩研究ネットワーク会員の研究者とともに、日本史学研究室近世ゼミの受講生も参加し、1点ごとの調査カード作成や目録化を手伝ってもらいました。

鍋屋髙畠家は、加賀藩の給人米を保管・換金した蔵宿で、城下町金沢の蔵宿としては最大規模でした。これまでは、在郷町の蔵宿の研究はありましたが、城下町金沢の例はわずかしか知られていませんでした。今回の調査では、蔵宿経営に関わる2000点余りの整理を行うことができました。整理された文書からは、鍋屋の経営動向や給人との金融関係などが具体的に判明しました。

今年度は引き続き、冠婚葬祭・学芸などに関わる1000~2000点の調査・整理を進め、鍋屋文書の全体像の把握に努めています。地域や家で保管されている大切な古文書類の調査を今後も継続していきたいと思いますので、古文書の情報や調査のご希望があれば、お問い合わせください。また、『鍋屋文書目録』をご希望の方もお問い合わせください。

上田長生

『かたりべ』第六集完成

『かたりべ』第六集が完成しました。

第六集には、2013年度及び2014年度後期に行われたシベリア抑留に関する聞き取り記録が収録されています。8月14日のポツダム宣言受諾後、部隊を解散した関東軍将兵はシベリアへと連行され強制労働に従事させられました。シベリア抑留は4年以上に渡り、過酷な条件下での労働は多くの死者を出すこととなりました。今回はこうした極限の状況を体験された方々の貴重な証言を収録しています。

私は、聞き取り調査を行うまではシベリア抑留についてあまり理解できていない状態でした。今回、実際に体験された方からお話を聞き、シベリア抑留が如何に苛酷で悲惨であったかを知ることができました。更にシベリア抑留自体が一般に「終戦」と言われる8月15日以降に起こった出来事であるということにも気付かされ、戦争の認識を新たにしました。

シベリアという地で一体何が起こっていたのか、どういった被害が出ていたのか、体験者の生の声から知ることができると思います。石川県内の図書館に所蔵されておりますので、最寄りの図書館よりお取り寄せのうえ、ご一読ください。

また、現在は『かたりべ』第七集完成に向けて、聞き取り調査の編集作業を行っています。教員・学生一丸となって作業を進めておりますので、ご期待ください。

髙橋香織

【追記】

近代ゼミで行われている聞き取り調査が、朝日新聞2015年8月15日付夕刊(大阪本社管内/石川県では8月16日付)で紹介されました。朝日新聞のHPにて動画と共にご覧になれます。URLは以下の通りです。

(http://www.asahi.com/articles/ASH8953MTH89PQIP007.html)

『かたりべ』第五集完成

ついに、『かたりべ』第五集が完成しました!

第五集では、2012年度後期近現代史ゼミ(能川教員担当)で行われた、大阪・釜ヶ崎で活動されている方々の聞き取り調査が収録されています。釜ヶ崎は、高度経済成長期を支えた日雇労働者のまちでした。しかし、日雇労働者が高齢化してきている現在では、福祉のまちとして様々な活動が行われています。

この文章を書いている私自身、釜ヶ崎についてよく知らない状況でした。この聞き取り調査を通じて、釜ヶ崎の歴史,現在の釜ヶ崎の状況等様々なことを知ることができました。中でも印象に残っているのが「サポーティブハウス」と呼ばれる施設です。これは「ドヤ」と呼ばれる宿泊施設を改修し、生活保護受給者を入居させるというもので、非常に画期的な施設であると感じられました。

サポーティブハウスを経営されている方や、釜ヶ崎での教育に携わった方、釜ヶ崎で社会運動を行った方などの聞き取り調査が収録されており、釜ヶ崎のことをよく知らないという方でも、釜ヶ崎についての知見を広げることができるのではないかと思います。

『かたりべ』第五集と『釜ヶ崎のススメ』(洛北出版、2011年)をあわせて読むと、さらに釜ヶ崎について知ることができるのではないかと思います。

各地の図書館に所蔵されておりますので、最寄りの図書館よりお取り寄せのうえ、ご一読ください。

また現在、『かたりべ』第六集完成にむけて、聞き取り調査の編集作業を行っています。教員・学生一丸となって作業を進めておりますので、ご期待ください。

嶋田翔太

【追記】

発行に協力して下さった洛北出版さんのHPにて『かたりべ』を紹介していただきました!(http://rakuhoku.blog87.fc2.com/blog-entry-1182.html) ありがとうございました。

洛北出版:http://www.rakuhoku-pub.jp/list.html